|

|

gennaio |

Luca Nobile

NEL VOCALISMO DELL'ITALIANO STANDARD |

Data d'immissione: Gennaio 2003 |

|

L'uomo possiede la capacità di costruire linguaggi, con i quali ogni senso può esprimersi, senza sospettare come e che cosa ogni parola significhi - così come si parla senza sapere come i singoli suoni siano prodotti. Il linguaggio comune è una parte dell'organismo umano, e non meno complicato di questo.

Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 4.002

|

Con il presente lavoro, ci proponiamo di sviluppare un metodo, per lo studio dei rapporti associativi di natura puramente fonetica, che Saussure collocava, assieme ad altri tipi di rapporto, all'origine del valore del segno [Saussure 1916: 152]. Sosterremo che essi possono essere descritti come totalità delimitate di elementi, di numero finito e di ordine determinato, e che, così descritti, esibiscono il loro ruolo nella costituzione sincronica del valore. Esaminato sulle parole di un solo suono dell'italiano standard, il sistema delle differenze tra i significanti fonetici manifesterà un alto grado di isomorfismo rispetto al sistema delle differenze tra i loro significati, e le distinzioni articolatorie ed acustiche che oppongono tra loro i tratti distintivi del fonema appariranno come simboli elementari di altrettante distinzioni concettuali. Il fonosimbolismo concernerà, pertanto, non già i singoli elementi isolati, bensì la struttura che li collega in un sistema di opposizioni. I criteri di tale simbolizzazione, sostanzialmente logistici (o "localistici", secondo i termini di Hjelmslev [1935] e Petitot-Cocorda [1985]), pur essendo trasparenti a sufficienza per essere riconosciuti, non assomiglieranno tuttavia a quelli di un libro di grammatica, rammentando piuttosto le fattezze, moderatamente bizzarre, di un'opera poetica o di un organismo naturale. Ben ordinati e chiari in una buona misura, ameranno adornarsi anche di oscurità e disordine. Né vi sarà da stupirsi o lamentarsene: si tratta proprio dei criteri, infatti, che un organismo naturale adotta per ottenere la poiesi, in sé, del linguaggio naturale. Se riusciremo ad illustrare in maniera non del tutto bislacca una simile relazione strutturale, avremo allora gettato una luce sul rapporto che articola "natura" e "cultura", al di là della loro separazione metafisica, in una unità determinata ed osservabile. Si aprirebbe, in tal caso, il campo di qualcosa di nuovo, che potrebbe ricevere il nome, a seconda dei gusti, di Metafisica empirica, di Filosofia naturale della lingua o di Linguistica materialista.

La più antica tradizione grammaticale dell'Occidente, risalente al De interpretatione di Aristotele (16 a), assume che il rapporto tra il suono e il significato di un segno si debba considerare arbitrario. Frutto di un'ipotetica convenzione, stipulatasi via via tra i parlanti, esso non lascerebbe trapelare alcun tipo di rispondenza necessaria tra il corpo fonico di una parola e il suo concetto. Tralasciando per il momento il presupposto implicito, di diretta discendenza metafisica, secondo cui la convenzionalità del rapporto basterebbe ad escluderlo dal novero di quelli naturali, osserviamo che l'assioma, riecheggiato da Cicerone e da Agostino, da Dante [1305: 12] e da John Locke [1689: 456], riposa su due espliciti presupposti. Il primo, è che il significato debba intendersi come sostanza positiva, come idea o immagine della cosa rappresentata, che si proietta nella mente dell'uomo per il processo naturale della percezione, fisiologicamente necessario ed identico per tutti. Il secondo, è che, una volta coagulatisi questi oggetti della mente, le singole parole fonetiche vengano ad apporvisi "quasi come una scritta", ciascuna riferendosi, indipendentemente dalle altre, al proprio significato. L'esistenza di parole differenti, in differenti lingue naturali, per designare una medesima "cosa", costituisce, da questo punto di vista, una prova sufficiente del fatto che il rapporto tra il suono e il significato di un segno si debba considerare arbitrario.

Il capitolo I della Parte Prima del Cours de linguistique générale si apre con una critica esplicita di questa concezione [Saussure 1916: 83]. Per Saussure il valore del segno, tanto nel suo "aspetto materiale", quanto nel suo "aspetto concettuale", non costituisce una "sostanza" positiva, bensì una "forma" negativa, che si determina mediante l'opposizione con gli altri segni del sistema [Saussure 1916: 137]. L'aspetto concettuale del valore, designato col neologismo signifié [De Mauro 1968: 412; cfr. 331 e 408], non è più inteso come l'idea o l'immagine della cosa rappresentata, cui spetta il nome tràdito di signification, né dipende pertanto dalla realtà extralinguistica: esso è solamente la virtù, che il segno possiede in quanto totalità di significante e significato, di distinguersi adeguatamente dagli altri segni. L'aspetto materiale del valore, a sua volta battezzato signifiant, lungi dall'applicarsi su signifiés già formati, si forma esso stesso in concomitanza con quelli, come l'onda in concomitanza col vento, in modo tale da ricalcarne, con le proprie, tutte le segmentazioni distintive: alla stregua dei ritagli praticati all'unisono sul recto e sul verso di un foglio [Saussure 1916: 137], e così che "nella lingua un concetto è una qualità della sostanza fonica, come una determinata sonorità è una qualità del concetto" [Saussure 1916: 125]. Tale concezione, decisamente antigrammaticale, in quanto stringe in un vincolo indissolubile ciò che la tradizione considerava arbitrario, è per lui il precipitato della moderna linguistica storica: "Ma ciò che davvero è caratteristico sono gli innumerevoli casi in cui è l'alterazione del segno che cambia l'idea stessa ed in cui si vede di colpo che non c'era nessuna differenza, di momento in momento, tra la somma delle idee distinte e la somma dei segni distintivi. Due segni, per alterazione fonetica si confondono: l'idea, in una misura determinata (determinata dall'insieme di altri elementi) si confonderà. Un segno si differenzia attraverso lo stesso processo cieco: infallibilmente si collega un senso a questa differenza che è appena nata" [cit. in De Mauro 1968: 410 sg.].

Saussure anticipa qui l'intuizione che sarà poi di Wittgenstein: "Se penso col linguaggio, davanti alla mia mente non passano, oltre le espressioni linguistiche, anche i 'significati'; ma lo stesso linguaggio è il veicolo del pensiero" [Wittgenstein 1953: 141]. Egli espunge perciò dalla teoria precisamente il "significato" (fr. signification), inteso come idea o immagine della cosa rappresentata, in quanto lo riconosce estraneo al processo immediato del linguaggio, e colloca in sua vece l'unitario concetto di "valore", del quale signifié e signifiant non rappresentano che i due "aspetti", complementari e simmetrici [Saussure 1916: 138 e 143; titoli dei paragrafi]. Il rapporto, interno al segno, tra signifié e signifiant, col medesimo gesto con cui viene sottratto ad ogni dipendenza extralinguistica, è tolto altresì, e perciò stesso, a qualsivoglia arbitrarietà reciproca, per essere consegnato interamente alla determinazione, quant'altre mai necessaria, del sistema di opposizioni funzionali che il segno intrattiene con gli altri segni della lingua: "Un sistema linguistico è una serie di differenze di suoni combinate con una serie di differenze di idee; ma questo mettere di faccia un certo numero di segni acustici con altrettante sezioni fatte nella massa del pensiero genera un sistema di valori; ed è questo sistema che costituisce il legame effettivo tra gli elementi fonici e psichici all'interno di ciascun segno" [Saussure 1916: 146]. E' per questo che Saussure, pur movendo dal principio di arbitrarietà nella formulazione offertane dalla tradizione grammaticale, perviene infine, mediante una sua drastica radicalizzazione, a rovesciarne il dettato, e a prospettare espressamente, quale proprium dello studio di linguistica sincronica, non già l'arbitrarietà del segno, ma la sua limitazione: "Tutto ciò che ha rapporto con la lingua in quanto sistema esige, è la nostra convinzione, d'essere affrontato da questo punto di vista, che non interessa quasi per niente i linguisti: la limitazione dell'arbitrarietà" [Saussure 1916: 159; cfr. Petitot-Cocorda 1985: 21].

L'evidenza, secondo cui lingue diverse, mediante differenti parole fonetiche, designerebbero una "medesima cosa", si rivela, sotto questa luce, semplicemente priva di pertinenza. Per un verso, infatti, la "cosa" designata non è affatto il valore semantico della parola, consistendo quest'ultimo, piuttosto, di un certo fascio di aspetti differenziali, capaci di distinguerla dalle altre "cose". Per l'altro, e di conseguenza, essa non è nemmeno la "medesima", giacché ogni singola lingua naturale, pur riferendosi alle medesime cose del mondo, vi perviene tuttavia diversamente trascegliendone gli aspetti differenziali, che ne fanno dei concetti per noi comunicabili. Noi non comunichiamo scambiandoci le immagini delle cose: quello che ci scambiamo sono soltanto i tratti che bastano a distinguerle le une dalle altre. E il modo in cui essi le distinguono, diversamente per ogni lingua, è il modo stesso in cui si distinguono, diversamente per ogni lingua, le parole fonetiche. E' perciò che Benveniste, tra i primi ad avvedersi dell'autentica portata del concetto saussuriano di "valore", scrisse già nel lontano 1939: "Fra significante e significato il legame non è arbitrario: anzi, è necessario. Nella mia coscienza di francese il concetto ('significato') 'bue' è necessariamente identico all'insieme fonico ('significante') boeuf. E non potrebbe essere diversamente. L'uno e l'altro sono stati impressi insieme nella mia mente; e insieme si evocano in ogni circostanza. Fra i due vi è una simbiosi così stretta che il concetto 'bue' è come l'anima dell'immagine acustica boeuf (...). Il significante è la traduzione fonica di un concetto; il significato è la controparte mentale del significante. Questa consustanzialità del significante e del significato assicura l'unità strutturale del segno linguistico" [Benveniste 1966: 63 sg.].

La conseguenza più eminente dell'inedito rapporto, imposto da Saussure alle due facce del segno, è ravvisabile nella casistica, che egli coerentemente compila, dei rapporti oppositivi responsabili del valore linguistico. Dopo avere separato i "rapporti sintagmatici" dai "rapporti associativi", attribuendo ai primi tutto quanto di variabile il valore manifesta in ogni singolo atto di parole, ed ai secondi quanto invece di invariabile esso serba tuttavia in qualità di elemento della langue, egli suddivide a loro volta questi ultimi mediante due criteri eterogenei. In primo luogo, mostra che una parola può associarsi alle altre sia per la sua radice che per il suo suffisso, e in questi casi l'associazione è, ad un tempo, tanto fonetica che concettuale. In secondo luogo, egli asserisce che, parimenti determinanti per l'origine sincronica del valore, sono i rapporti che affèttano l'aspetto puramente concettuale (sinonimie, antonimie, etc.) oppure l'aspetto puramente fonetico (paronomasie, omoteleuti, etc.): "Così in enseignement, enseigner, enseignons ecc. vi è un elemento comune a tutti i termini, il radicale; ma la parola enseignement può trovarsi implicata in una serie fondata su un altro elemento comune, il suffisso (cfr. enseignement, armement, changement ecc.); l'associazione può poggiare altresì sulla sola analogia dei significati (enseignement, instruction, apprentissage, éducation ecc.) o, al contrario, sulla mera comunanza delle immagini acustiche (per esempio enseignement e justement)" [Saussure 1916: 152]. L'inclusione di quest'ultima evenienza, che gli Editori si affrettano a minimizzare in nota, resterebbe inconcepibile nel quadro dell'arbitrarietà aristotelica, dove "la mera comunanza delle immagini acustiche" non può svolgere alcun ruolo nella determinazione del valore linguistico; viceversa, essa è divenuta ammissibile, ed anzi necessaria, nel quadro dell'arbitrarietà saussuriana, dove il significante, null'altro essendo che la faccia materiale del significato, deve serbarne impresse, seppure segretamente, tutte le segmentazioni distintive.

Nel prosieguo della trattazione, Saussure si addentra nel "meccanismo della lingua" tentando di illustrare come origini, sulla base dei presupposti anzidetti, il valore linguistico dei segni. Egli chiarisce che, nel parlare, ciascun elemento del sintagma, a procedere dal fonema, viene opponendosi inconsciamente a tutti quelli che gli sono sostituibili sull'asse associativo, e che, da questa opposizione, esso ricava quanto, del suo valore, non dipende dal contesto sintagmatico. Tuttavia si imbatte qui in un problema che resterà insoluto e che gli impedirà di fornire alla teoria un preciso riscontro empirico. Si avvede infatti che, a fronte di valori concettuali relativamente definiti e determinati, il numero e l'ordine dei rapporti associativi possibili appare invece indefinito e indeterminato [Saussure 1916: 152 sg.]. Solo nel caso delle declinazioni morfologiche gli sembra di poter dire che il numero sia concluso e che dunque l'origine del valore possa essere determinata con chiarezza dall'opposizione ad un numero finito di alternative possibili (è la strada poi battuta da Hjelmslev [1935]). Saussure non può ancora immaginare che ventisei anni più tardi, con i suoi Grundzüge der Phonologie, Trubeckoj farà del sistema fonematico, mediante la nozione di "tratto distintivo", quell'ambito concluso ed ordinato di elementi differenziali di cui egli avrebbe ora bisogno, trasformando, ad un tempo, la peregrina sua intuizione dei rapporti associativi di natura puramente fonetica (corroborata frattanto dai progressi della psicanalisi [Freud 1901 e 1905]) nel terreno più sicuro e più solido, cioè meglio analizzabile, per lo studio dell'origine del valore.

Il linguista che forse più di ogni altro ha insistito sulla natura non arbitraria, ma necessaria, del rapporto tra significante e significato è stato Roman Jakobson. Nella sua opera testamentale, redatta a quattro mani con Linda R. Waugh, dopo aver dettagliatamente descritto La forma fonica della lingua, egli dedica il quarto ed ultimo capitolo ad una ricognizione sistematica della tradizione di studi sul fonosimbolismo, consegnando in certo modo a questo filone di ricerche il testimone della linguistica moderna [Jakobson-Waugh 1979: 191]. Sovente movendo dall'antica distinzione, operata a suo tempo da Humboldt [1836: 60 sg], tra il fenomeno dell'onomatopea come mimesi acustica di un suono e quello del simbolismo fonico come mimesi sinestetica di fatti non necessariamente acustici, questi autori hanno talora conseguito risultati ragguardevoli. Nel quadro della psicologia della Gestalt, Köhler [1947] ha mostrato sperimentalmente che, sottoponendo ai soggetti una coppia di figure astratte, delle quali l'una curvilinea e l'altra angolare, e proponendo loro di associarvi due parole senza senso come "maluma" e "takete", essi tendevano a preferire le continue sonore di /maluma/, più aperte e gravi, per designare i contorni più morbidi della figura curvilinea, associando invece le occlusive sorde di /takete/, più chiuse e acute, alle apparenze spigolose e dure della figura angolare; questo esperimento diede risultati concordi in Germania, negli Stati Uniti e in Tanganica [Jakobson-Waugh 1979 e Hörmann 1976: 316]. In campo linguistico, esperimenti analoghi furono condotti per la prima volta da Sapir, il quale sottopose ai suoi soggetti le parole senza senso "mal" e "mil", chiedendo loro di associarle a due tavole di differenti dimensioni. Nella grande maggioranza dei casi essi scelsero la vocale più aperta e più grave di /mal/ per designare la tavola di dimensioni maggiori, la vocale più chiusa e più acuta di /mil/ per quella di dimensioni minori. L'esperimento fu ripetuto in differenti condizioni e diede risultati talmente regolari che il fonosimbolismo di /i/ come emblema universale della "piccolezza" appare oggi accettato dalla gran parte della letteratura [Jakobson-Waugh 1979: 198 sgg. e Hörmann 1976: 317].

Un differente filone di ricerca, decisamente più affine ai nostri intenti, è quello inaugurato negli anni Quaranta da Householder e proseguito nei Sessanta da Bolinger. Piuttosto che versarsi immediatamente (ed imprudentemente) nella ricerca di possibili "universali fonosimbolici", questi autori hanno preferito sondare la consistenza del lessico della propria lingua madre, riuscendo a dimostrare come esso tenda a rapprendersi intorno a sonorità simili per esprimere significati simili: ciò sia in concomitanza con le radici etimologiche, sia a dispetto di esse, configurando, a giudizio di Jakobson, una sorta di "etimologia sincronica sui generis" [Jakobson-Waugh 1979: 213]. Seguendo forse un suggerimento di Jespersen, è come se Bolinger facesse valere i principi dell'analogia e della paretimologia nell'analisi del repertorio sincronico, mostrando come la distribuzione dei valori fonetici tenda a ricalcare, simboleggiandola, quella dei valori semantici. Così un'opposizione come "flap" [battere leggermente] contro "flip" [dare un colpetto], mentre si inscrive per un verso nella serie a consonantismo iniziale in /fl-/, che ne condivide il semantismo dinamico, esibito da "flop" [lasciar cadere pesantemente], "flake" [fioccare], "flutter" [agitarsi], "flicker" [guizzare], "fling" [gettare], "flit" [svolazzare], "flurry" [agitare], "flirt" [muovere in fretta], per l'altro si prosegue nell'opposizione, dotata anch'essa di un proprio semantismo, questa volta di carattere dimensionale, tra gli elementi vocalici in /-æ-/ e quelli in /-i-/, che vede ad esempio "slap" [schiaffeggiare], "clap" [battere], "rap" [picchiare], "tap" [picchiettare] opporsi a "nip" [pizzicare], "clip" [graffiare], "tip" [colpire leggermente], "sip" [sorseggiare], "pip" [pigolare], "quip" [punzecchiare]. Sembra di assistere, qui, ad una perlustrazione a tappeto di quei rapporti associativi di natura puramente fonetica che Saussure aveva posto tra le determinanti del valore.

Nel riferire con favore questi ed altri risultati, Jakobson si premura di segnalarne il limite, offrendoci in tal modo il destro per una nuova impostazione delle indagini. Già nel 1963 egli aveva avvertito: "Il simbolismo fonico è, senza dubbio, una relazione oggettiva basata su di una connessione fenomenica fra modi sensori differenti, in particolare fra l'esperienza visiva e uditiva. Se i risultati delle ricerche fatte in questo campo sono stati talvolta vaghi e discutibili, ciò dipende in primo luogo da una scarsa attenzione prestata ai metodi d'indagine psicologica e/o linguistica. Specialmente dal punto di vista linguistico il quadro è stato spesso deformato dall'assenza di considerazione dell'aspetto fonematico dei suoni del linguaggio o dall'operare, naturalmente senza risultato, con unità fonematiche complesse invece che con i loro componenti ultimi" [Jakobson 1963: 211]. Ora, nel 1979, egli ribadisce e precisa il concetto: "la maggior parte delle difficoltà incontrate dagli studiosi di 'fonetica impressiva' erano dovute al fatto che essi ricercavano il valore proprio di interi fonemi, e non dei loro tratti distintivi (...). La maggior parte delle obiezioni mosse alla ricerca dell'intimo significato dei suoni del linguaggio derivano dal fatto che questi ultimi non venivano scomposti nei loro costituenti fondamentali" [Jakobson-Waugh 1979: 196]. Queste avvertenze rappresentano non solo un prezioso correttivo per gli studi di "fonetica impressiva" ma, anche, esse forniscono la chiave per portare a soluzione il problema saussuriano della determinazione del valore. Infatti, l'indicazione di procedere dagli elementi minimi risolve in un sol colpo tanto la questione del numero indefinito dei rapporti associativi, quanto quella del loro ordine indeterminato.

Bisogna premettere che, se ci si interroga sull'origine dell'aspetto concettuale del valore, si deve recisamente abbandonare tutto quanto, nel sistema dei rapporti associativi, lo presupponga come già determinato. L'intera schiera dei rapporti concettuali, sia che si presentino allo stato puro (sinonimia, antonimia, iperonimia, iponimia, etc.), sia corroborati da un'associazione fonetica (radici, prefissi, suffissi, desinenze, etc.), non possono offrire lumi circa il modo in cui il valore concettuale si determini, giacché essi lo richiedono quale propria condizione d'esistenza. E' tautologico, ad esempio, affermare che il valore [dare] di "dà" si determini concettualmente opponendosi al valore [avere] di "ha", perché tale associazione concettuale ha luogo precisamente in virtù del fatto che i due valori siano già determinati come contrari semantici, e dunque non può spiegare in alcun modo che cosa, nel sistema, fa sì che essi lo siano. Per ottenere qualcosa che si possa avvicinare a una "spiegazione" del valore concettuale di un segno è necessario avvalersi di fattori che non lo presuppongano come già determinato e, dunque, necessariamente, dei rapporti associativi di natura fonetica, sia che si presentino allo stato puro (paronomasie, omoteleuti, allitterazioni, assonanze etc.), sia combinati con associazioni concettuali (radici, prefissi, suffissi, desinenze, etc.). In relazione all'esempio appena considerato, si potrà dire allora che "ha" /'a/ si associa foneticamente a "dà" /'da/ in virtù della sua somiglianza sensibile e che, dalle caratteristiche peculiari di questa, nel confronto differenziale con tutte le altre associazioni analoghe ("sa", "fa" e "va"), emerge l'inclinazione di "dà" /'da/ a rivestire il ruolo di contrario semantico di "ha" /'a/, in qualità di suo contrario fonetico, giacché rappresenta il solo verbo in occlusiva della serie, di fronte al verbo di massima apertura. Analogamente, e per la stessa ragione, le rispettive forme atone "a" /a/ [destinazione] e "da" /da/ [provenienza] tenderanno ad opporsi, a loro volta, come contrari semantici. Se questo genere di riscontri pervenisse ad esibire un buon grado di regolarità entro il sistema di una medesima lingua, si potrebbe ben chiamare, allora, una "spiegazione" dell'origine sincronica del valore concettuale, in quanto certamente non lo annovera tra i propri presupposti.

Limitando così il campo alle sole associazioni di carattere fonetico, si avranno subito dei criteri univoci per classificarle, così nel numero, come nell'ordine. In primo luogo, il numero dei rapporti più immediati verrà ad essere definito da tutte le parole che condividono le stesse dimensioni del corpo fonico, giacché la lunghezza di una parola è il principale fattore di similarità con le altre. Poiché all'aumentare dei fonemi cresce il numero delle loro permutazioni e, dunque, delle parole che condividono la stessa dimensione, l'indicazione di Jakobson circa gli "elementi minimi" suona qui, anzitutto, come un monito a procedere dalle parole più brevi, per le quali il numero dei rapporti associativi possibili sia minimo, e quindi più facilmente analizzabile. Per esempio, le parole italiane di un solo suono, che fra poco esamineremo, sono soltanto 7, perché questo è il numero delle vocali disponibili; ma le parole di due fonemi sono già 77, perché il numero di permutazioni possibili tra una vocale e una consonante è assai maggiore; a loro volta, le parole di tre fonemi sono 252, perché ancora superiore è il numero di permutazioni possibili tra tre elementi, e così via. Una parola monofonematica si associerà, anzitutto, con le altre parole monofonematiche, che le sono sostituibili articolatoriamente e prosodicamente nello stesso contesto sintagmatico (e dalle quali deve, perciò, anzitutto distinguersi): dall'opposizione con esse, riceverà la porzione decisiva del proprio valore; una parola bifonematica farà lo stesso, per prima cosa, con le altre parole bifonematiche, e così una parola di tre, quattro o cinque fonemi. Nell'insieme, naturalmente, tutte le parole si oppongono a tutte, ma il modo corretto di esaminarle, nel rispetto della realtà fonetica, è procedendo dalle più brevi, e dal rapporto che esse intrattengono con le più simili.

Entro il limite stabilito dalle dimensioni del corpo fonico, la similarità fonetica tra due parole, e dunque la priorità gerarchica del loro rapporto associativo, sarà sempre misurabile in modo univoco mediante il numero dei tratti distintivi che le separano. Perciò, l'ordine dei rapporti associativi da prendere in considerazione, quanto all'origine del valore concettuale, sarà a sua volta determinato da una serie di cerchi concentrici, che separano via via una parola (per es. "fa" /fa/) da tutte quelle che se ne differenziano per un solo tratto (per es. "sa" /sa/ [luogo] e "va" /va/ [sonorità]), poi da quelle che se ne differenziano per due tratti (per es. "fu" /fu/ [luogo, apertura]), quindi da quelle che se ne differenziano per tre tratti (per es. "dà" /da/ [luogo, apertura, sonorità]), e così via, prima di passare a considerare i suoi rapporti con parole di altre dimensioni. In questa sede, tuttavia, noi ci occuperemo solo della dimensione minima, costituita dai sette monofonemi, riservando ad un momento successivo la disamina delle dimensioni ulteriori. Se abbiamo ardito prospettarne qualche esempio, non ancora corroborato dal quadro complessivo, è stato solo per avvisare che i rilievi seguenti, concernenti le parole di un solo suono, non rappresentano evenienze occasionali, ma appaiono confortati dall'indagine condotta sulla totalità dei monosillabi italiani, ossia sul 40,3% delle forme occorrenti in un enunciato medio. Le due determinazioni appena profilate, nel numero come nell'ordine dei rapporti associativi, fanno sì, d'altra parte, che, di volta in volta, ci sia dato considerare non già un campione occasionale di rapporti in atto, bensì la totalità delimitata dei rapporti possibili. In altri termini, esse ci consentono di contemplare, grosso modo, quello stesso sistema di alternative sensomotorie che l'organismo vivente di un parlante, ogni qualvolta realizzi un atto di parole, deve a sua volta, inconsciamente, considerare.

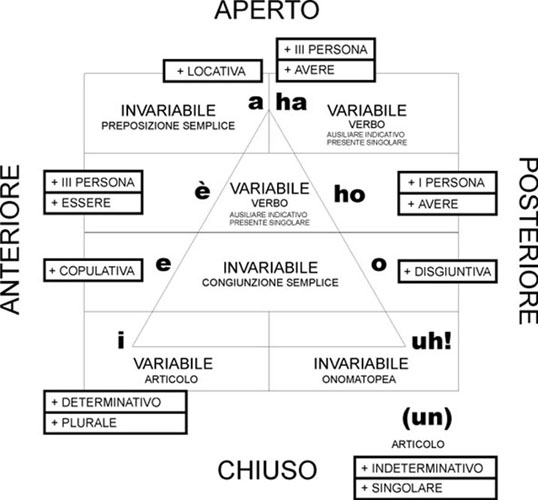

L'italiano ci offre una situazione di partenza singolarmente vantaggiosa: la totalità dei suoi fonemi vocalici, infatti, eccettuato solamente /u/, costituiscono, isolatamente presi, altrettante parole grammaticali. Esse sono: i "articolo determinativo plurale", e "congiunzione copulativa semplice", è "terza persona del verbo essere", a "preposizione locativa semplice", ha "terza persona del verbo avere", ho "prima persona del verbo avere", o "congiunzione disgiuntiva semplice". L'estremo posteriore /u/, non facendo parola alcuna, ed essendo il solo a non farne, indica tipicamente, nella nostra lingua, l'emissione prelinguistica della voce umana (il verso del selvaggio, del bruto) o umanoide (della scimmia, del fantasma) e può essere considerato, prima che come forma interiettiva (funzione comune agli altri elementi), come la metaonomatopea che riproduce, all'interno del linguaggio articolato, il suono prelinguistico della voce come tale (funzione di sua pertinenza esclusiva): uh!. Il suo valore, dunque, per quanto eccentrico, si mostra già come la risultante oppositiva degli altri sette: essendo il solo, tra essi, a non significare nulla, significa, appunto, la voce (uox...) che non significa nulla.

Le sette parole rimanenti costituiscono la totalità delimitata dei monofonemi grammaticali dell'italiano standard. Esse rappresentano tutti i segni, dotati di un nome grammaticale, che possano meritare il titolo di elementari, componendosi ciascuna di un unico elemento. La loro collocazione nel sistema fonetico è la sola a poter essere descritta in modo univoco mediante una figura piana, ossia mediante le due sole coordinate necessarie a rappresentarne i tratti distintivi: il grado di apertura (o la formante acustica F1) e il luogo di articolazione (o la formante acustica F2). Nonappena ci addentrassimo nell'esame di parole più lunghe, a cominciare dai bifonemi, constateremmo immediatamente l'insufficienza di una singola figura piana ad esaurire il novero delle variabili in gioco: da un lato, infatti, il sistema delle consonanti comporterebbe, come minimo, non più due, ma almeno tre tratti distintivi (luogo, apertura, sonorità) e, dall'altro, a questi andrebbero ancora assommati quelli necessari per descrivere la vocale d'appoggio (per es. "te" /te/ dev'essere definito almeno [occlusiva; dentale; sorda] + [mediochiusa; anteriore]); persino così, tuttavia, non sarebbe ancora adeguatamente rappresentato l'ordine sintagmatico relativo degli elementi (cioè, ad esempio, la differenza tra /ad/ e /da/). Viceversa, qui, la struttura elementare delle parole, composte ciascuna di un'unica vocale, ci offre il ragguardevole vantaggio di un quadro descrittivo semplice ed esauriente, integralmente riassunto da una figura bidimensionale.

Oltre ad essere le più brevi, queste sette parole sono anche, nella loro media, la classe fonetica più frequente della lingua italiana [dati LIP 1993]. Da sole, esse costituiscono il 7,7% di tutto il lessico adoperato in un enunciato medio: "i" (0,554%), "e" (2,088%), "è" (2,253%), "a" (1,529%), "ha" (0,552%), "ho" (0,501%), "o" (0,267%), possono dunque a buon diritto considerarsi quali prototipi eminenti dell'ordinaria esperienza del parlare. Quale che sia l'argomento di cui si parla, è sempre per mezzo di esse che se ne parla, e in esse si ripropone, più costantemente che altrove, l'esperienza iterata di un certo valore fonetico, collegato con il suo aspetto concettuale. La brevità e la frequenza d'uso sono del resto connesse tra loro da un principio di economia. Parole che si adottano così frequentemente da risultare irrinunciabili in ogni tipo di contesto tenderanno, in diacronia, a condensare il proprio corpo fonico, per meglio prestarsi a situazioni enunciative "veloci". Reciprocamente, a parità di prestazione semantica, la lingua tenderà a selezionare, in sincronia, come le più maneggevoli, le parole più brevi, riservando le più lunghe ai contesti "lenti". Nel nostro caso, tutte le parole hanno subìto, in relazione alle basi latine, un drastico ridimensionamento. Esso appare più spiccato, tuttavia, nei casi in cui, essendosi dilatata la funzione sintattica, sono assurte a ruoli più generici, e quindi a posizioni di maggiore frequenza. Così in AD > a ed in ET > e, dove la funzione è rimasta pressoché immutata, il rapporto di riduzione è stato minimo, soltanto di 2:1; ma già in AUT > o, dove il valore si è esteso a quello di VEL, in EST > è il quale, da copula, ha cominciato a funzionare anche come verbo ausiliare, e in ILLI > i, che da pronome dimostrativo è diventato articolo, il rapporto è più alto, di 3:1; infine, in HABET > *AT > ha che, come HABEO > *AO > ho, da semplice verbo di possesso è diventato l'ausiliare per eccellenza, il rapporto di riduzione è stato massimo, di 4:1. La storia della lingua sembra dunque confermare una tendenza alla riduzione del corpo fonico con l'aumentare della frequenza d'uso, concordemente ai dati sincronici offerti dal lessico di frequenza. Considerando questo gruppo di parole, allora, noi consideriamo, nello stesso tempo, il sistema più semplice e meglio descrivibile che la lingua ci offra, evitando così di imbatterci in problemi di cui ignoreremmo i termini costitutivi, ma anche il sistema più rappresentativo, quanto alla comune esperienza del parlare, cioè quello a massima frequenza d'uso, evitando così di costruire teoremi su fatti che potrebbero rivelarsi marginali.

Se si dispongono i sette monofonemi sulla figura del triangolo vocalico, che ne descrive a livello sia articolatorio che acustico i tratti fonematici distintivi, si nota che la distribuzione relativa dei valori semantici avviene in conformità con quella dei loro aspetti fonetici.

E' decisivo porre l'accento sul termine "relativa": non sono in gioco le significations assolute degli elementi isolati, bensì i loro signifiés, i loro "valori concettuali", le loro differenze in relazione agli elementi circonvicini. Siccome la figura rappresenta il sistema delle differenze fonetiche, nella misura in cui il sistema delle differenze semantiche sia disposto a sua volta secondo le simmetrie della figura, sarà possibile asserire che i due sistemi siano tra loro isomorfici, ovvero che la forma delle differenze tra i suoni sia simile alla forma delle differenze tra i concetti, e quindi ne costituisca il simbolo. Ad un primo sguardo ingenuo, risultano presto evidenti i seguenti fatti: 1) tutti i verbi si concentrano intorno al vertice centrale del triangolo, nella regione di massima apertura; 2) i gradi aperti delle vocali medie (è, ò) si oppongono ai gradi chiusi (e, o) come due parti variabili del discorso (entrambe verbi ausiliari) a due parti invariabili del discorso (entrambe congiunzioni semplici); 3) i significati delle vocali medie chiuse (copulativa, disgiuntiva) si oppongono tra loro concettualmente come i rispettivi luoghi di articolazione (anteriore, posteriore) si oppongono foneticamente; 4) i significati delle vocali medie aperte (III essere, I avere) si oppongono tra loro concettualmente come i rispettivi luoghi di articolazione (anteriore, posteriore) si oppongono foneticamente; 5) il significato di "ha", che è articolatoriamente ed acusticamente centrale tra "è" ed "ho", si compone per metà di un tratto dell'uno (III persona), per metà di un tratto dell'altro (avere) ed è dunque centrale anche morfologicamente.

Già a prima vista, il quadro appare dunque altamente isomorfico, poiché a posizioni fonetiche opposte corrispondono opposti valori semantici. Sottoporremo adesso questa impressione ad una verifica dettagliata, esaminando partitamente le direttrici oppositive lungo gli assi di simmetria della figura, per misurare fino a che punto le proprietà geometriche di essa, e cioè del sistema fonematico del vocalismo italiano, possano dirsi riflesse nella struttura dei rapporti semantici. Ci domanderemo in ogni caso se, in che misura, e in che senso, le opposizioni semantiche possano dirsi isomorfiche a quelle fonetiche. Giacché, infatti, lo statuto della semantica in quanto disciplina è ben lontano dall'offrirci certezze paragonabili a quelle della fonetica, nostro intento non potrà essere solo quello di stabilire un isomorfismo, ma dovremo arrischiarci anche nel definire il punto di vista da cui l'isomorfismo è possibile. Senza nasconderci che ogni descrizione è anche, sempre, una costruzione, tenteremo di istituire lo sguardo in grado di dar senso alle cose quali appaiono. Infatti, che le cose stiano come stanno, è la pura e semplice evidenza. Ma quello che non è puro e semplice, è il nostro sguardo su esse. Che in una sola cosa voglia vederne due: ciò mostra il suo non essere a fuoco. Il triangolo vocalico può essere per noi come il telemetro ad immagine spezzata per una vecchia macchina fotografica: traducendo la sfocatura dell'immagine in due metà che possono coincidere, esso permette di possederne la misura, e così di mettere a fuoco l'immagine. Ciò che per noi è sfocato, è il valore delle parole: le due metà che possono coincidere, significante e significato.

a. La direttrice puntuale centrale.

Il vertice centrale del triangolo è occupato dall'opposizione di "a" [preposizione semplice; locativa] contro "ha" [terza persona; avere]. La vocale centrale è l'unica, tra i monofonemi, a dare adito a due parole distinte. Esse costituiscono, sull'asse associativo, una coppia di omofoni perfetti: emesse isolatamente, risultano indistinguibili. Tuttavia, sull'asse sintagmatico, in relazione cioè agli altri elementi della frase, le due parole possono ancora distinguersi, quanto all'aspetto materiale del valore, in virtù della possibilità, per "ha" /'a/, di ricevere l'accento, che viceversa su "a" /a/ è inusuale. "Ha" /'a/ contro "a" /a/ costituisce dunque la minima opposizione possibile nell'aspetto materiale del valore, basata esclusivamente su una differenza d'accento. La direttrice lungo cui l'opposizione ha luogo non è orizzontale, né verticale, o obliqua: non concerne cioè una differenza di [luogo] né di [apertura], né entrambe. Essa, anzi, non riguarda nemmeno lo spazio articolatorio come tale, in quanto è solo rispetto al tempo dell'enunciato che l'accento può svolgere la sua funzione distintiva. Dunque, in relazione alla figura, la direttrice oppositiva /a/ contro /'a/ non riposa sul medesimo piano, bensì l'attraversa a perpendicolo in un punto inesteso, come un asse virtuale che, dal vertice del triangolo, fuoriesca verso l'occhio di chi lo guarda.

Primo rapporto isomorfico

/a/ : /'a/ = "a" : "ha"

In che cosa consiste l'aspetto concettuale di questa opposizione ultima, ridotta ai minimi termini, nell'aspetto materiale del valore? Sotto il profilo morfosintattico, essa non può essere definita che come la differenza tra una parte [invariabile], "a" /a/, atona, ed una parte [variabile] del discorso "ha" /'a/, tonica. Infatti le due parole sono talmente diverse tra loro che i rispettivi nomi grammaticali [preposizione semplice; locativa] e [verbo; ausiliare; avere; indicativo; presente; singolare; terza persona] non consentono di accluderle entro nessuna classe, che non sia il mero far parte del discorso articolato. Sotto il profilo semantico, tuttavia, la differenza tra i due elementi può essere còlta, a dispetto dell'apparente incommensurabilità, ricorrendo al metodo dei "contesti identici". Un contesto identico è un modello elementare di frase, calato in un modello elementare di situazione enunciativa, tale che, sostituendovi un elemento senza riguardo al suo valore morfosintattico, ne resti comunque perspicuo il valore semantico, in rapporto alla situazione considerata. Prendiamo due esempi. Nel primo, un gruppo di ragazzi si dividono in squadre, fanno la conta, e dicono: "Mario a Fabio" /'marjoaf'fabjo/ che significa [Mario >> Fabio] oppure [Mario -) Fabio] cioè "Mario va (ascritto) a Fabio" oppure "Mario è contenuto nell'insieme di Fabio". Se in questa frase operiamo la sostituzione, e facciamo che dicano invece "Mario ha Fabio" /'marjo'af'fabjo/ quello che accade sotto il profilo semantico è un rovesciamento polare della situazione: ora la frase significa [Mario << Fabio] oppure [Mario (- Fabio] cioè "Fabio va (ascritto) a Mario" oppure "L'insieme di Mario contiene Fabio". Nella seconda situazione, due amici commentano una fotografia, che raffigura un uomo vicino a una casa, e dicono: "Mario a casa" /'marjoak'kasa/, che significa [Mario >> casa] oppure [Mario -) casa], cioè "Mario va (ascritto) alla casa" oppure "Mario è contenuto nell'insieme della casa". Se anche qui operiamo la stessa sostituzione, e facciamo che dicano invece "Mario ha casa" /'marjo'ak'kasa/, di nuovo il valore della frase si inverte, e prende a significare l'opposto: [Mario << casa] oppure [Mario (- casa] cioè "La casa va (ascritta) a Mario" oppure "L'insieme di Mario contiene la casa". Così:

Il punto di vista da cui il valore semantico di "a" sembra opporsi a quello di "ha" come un contrario polare, e cioè nello stesso modo in cui il suo aspetto fonetico [atona] si oppone a quello di [tonica], è dunque ravvisabile nel rapporto d'inclusione. Il comune riferimento alla potenza prima dello spazio, quella di contenere, costituisce, per le due sole parole che non si oppongono tra loro nello spazio, ma nel tempo, il terreno semantico sul quale misurare la reciproca distanza. "A" sta di fronte ad "ha" come il contenuto sta di fronte al contenente, come il convesso sta di fronte al concavo, o come un locativo sta di fronte a un locus. In effetti, il valore caratteristico di "a" [preposizione semplice] è proprio un valore [locativo], che serve a designare lo stato o il moto a luogo (di cui chiaramente il "dativo" è una forma figurata), mentre all'incontro il valore caratteristico di "ha" [terza persona; avere] è quello di un soggetto capace di contenere in sé un complemento oggetto, cioè di costituirne il locus (l'opposto, dunque, della figurazione di un "dare": un avere). L'elemento [contenuto] o [convesso] "a" costituisce un vettore, cioè ha potenza di quiete o di moto, mentre l'elemento [contentente] o [concavo] "ha" è puramente stativo, avendo convertito la propria potenza di moto nella virtualità motoria di un agire. Si osservi che il rapporto di inclusione, asse semantico tra i due elementi, rappresenta, insieme alle funzioni di ordine e correlazione, l'architrave di quella "logica sensomotoria" che precede e prepara, secondo Piaget [1966 e 1973], la comparsa del linguaggio nel bambino. Se si volesse rappresentarne l'equivocità con un simbolo elementare ed antico, bisognerebbe ricorrere al seguente:

La minima opposizione possibile nell'aspetto materiale del valore, /a/ contro /'a/, mette capo alla massima opposizione possibile nel suo aspetto concettuale, "a" contro "ha": sotto il profilo morfosintattico, [invariabile] contro [variabile]; sotto il profilo semantico, [contenuto o convesso] contro [contenente o concavo].

b. La direttrice orizzontale.

Ciascuno dei tre gradi di apertura inferiori a quello di /a/ presenta una coppia di valori fonetici opposti lungo la direttrice orizzontale, che cioè si differenziano tra loro solamente per il luogo di articolazione, restando invariato invece il grado di apertura: a una serie vieppiù [anteriore] /è, e, i/ si oppone una serie vieppiù [posteriore] /ò, o, u/. La figura può essere letta sia come la somma di queste tre opposizioni orizzontali (frecce biunivoche) rispetto all'asse di simmetria centrale, sia come il gradiente continuo (freccia tratteggiata) che da un estremo articolatorio raggiunge l'estremo opposto. Poiché le tre coppie simmetriche si differenziano per un solo tratto (il [luogo]), mentre il gradiente continuo comporta variazioni simultanee su due tratti (il [luogo] e l'[apertura]), procederemo esaminando prima le opposizioni simmetriche e poi il gradiente continuo.

Secondo rapporto isomorfico

/è/ : /ò/ = "è" : "ho"

Sul grado di apertura [medioaperto], dove la distanza da /a/ è minima, e dove è minima la distanza reciproca all'interno della coppia, si trovano i valori fonetici /è/ [anteriore] contro /ò/ [posteriore], il cui aspetto semantico è rappresentato da "è" [terza persona; essere] contro "ho" [prima persona; avere]. Come i primi condividono tra loro il tratto fonologico [medioaperta], così i secondi condividono tra loro la maggior parte dei loro tratti morfologici, cioè [parte variabile; verbo; ausiliare; indicativo; presente; singolare]; e come gli uni differiscono tra loro per il tratto [anteriore] contro [posteriore], così gli altri si differenziano per i tratti [terza persona; essere] contro [prima persona; avere]. L'opposizione di [essere] contro [avere] costituisce un'opposizione semantica polare, poiché i due verbi esauriscono il novero dei verbi ausiliari dell'italiano, e si fronteggiano perciò come una coppia di contrari perfettamente simmetrica, alla stregua di [anteriore] contro [posteriore]. L'opposizione dei tratti [terza persona] contro [prima persona], invece, non può dirsi polare sotto il profilo morfologico, poiché le due persone non esauriscono il novero delle persone verbali, e si fronteggiano piuttosto come due elementi di una triade, di cui manchi ancora il terzo elemento, cioè la seconda persona. Tuttavia, se si oltrepassa il terreno morfologico, per addentrarsi in quello semantico, è possibile guadagnare anche qui, come già nel caso di /a/, un punto di vista da cui la scelta operata dalla lingua appaia, a dir così, ragionevolmente oculata. Infatti, la triade delle persone, che la morfologia ci presenta come esattamente equidistanti, nasconde prerogative semantiche non trascurabili (cfr. Benveniste 1966: 269 sgg.): laddove la [prima persona] designa in aeterno un referente unico ed identico per chiunque la usi ("io"), la [seconda] e la [terza persona] designano invece nel tempo referenti molteplici e variabili ("tu" e "lui") che, al mutare del contesto discorsivo, possono anche scambiarsi di posto (lui esser chiamato "tu" e tu "lui"). Dal punto di vista del parlante, la distinzione primitiva e fondamentale è quella tra sé ([prima persona]) e l'altro da sé ([terza persona / impersonale]), all'interno del quale, e a determinate condizioni, viene a distinguersi poi la [seconda persona], come colei che, tra tutte quelle distinte da "io", è la meno distante. Quest'ultima figura insomma, semanticamente, come una sottospecie, o un caso particolare, della terza persona (fonologicamente, ciò corrisponde al fatto che in italiano prima e terza persona si oppongono normalmente come i due fonemi desinenziali /-o/ contro /-a/, mentre la seconda persona appare in genere come una variazione sul tema della terza: /-ai/). Non per caso, la terza persona morfologica viene ordinariamente usata per designare anche la seconda persona semantica, nel caso in cui non si abbia familiarità con essa, e cioè nelle formule di cortesia. "Lei è sicuro? Io ho dei dubbi": almeno qui, il valore morfologico di [terza persona] si oppone a quello di [prima persona] anche come una seconda persona semantica. L'opposizione, dunque, tra "è" [terza persona] ed "ho" [prima persona], fintanto che non compaia nel quadro una [seconda persona] morfologica, dev'essere concepita come l'opposizione simultanea di una terza e di una seconda persona semantiche contro la prima persona, ravvisando in "è" quel valore generico e tendente all'impersonale, già distinto da "ho", ma non ancora da "hai", il quale consente di dire, per un verso, "E' sereno (qui)", riferendosi al mondo in generale, così come "E' sereno (lui)", riferendosi, nel mondo in generale, a uno; e però, per l'altro, anche "E' sereno (lei)", riferendosi, nel mondo in generale, a colui che si ha di fronte. Sotto il profilo semantico, e segnatamente dal punto di vista del parlante nel suo rapporto differenziale con il mondo, anche il secondo tratto di "è", [terza persona], può opporsi dunque a quello di "ho", [prima persona], come un contrario polare (cioè [non io] contro [io]), analogamente a come il tratto fonologico [anteriore] si oppone al tratto fonologico [posteriore].

Nell'insieme, la medioaperta anteriore /è/ si oppone alla medioaperta posteriore /ò/, che ne costituisce il contrario fonetico, così come la terza persona del verbo essere "è" si oppone alla prima persona del verbo avere "ho", che ne costituisce il contrario semantico.

Prima triangolazione

/è/ : /'a/ : /ò/ = "è" : "ha" : "ho"

La regione di massima apertura (/a/, /è/, /ò/), si caratterizza, nei confronti delle altre, per ospitare la totalità delle forme verbali presenti nel triangolo ("ha", "è", "ho"), laddove l'unico elemento appartenente al sintagma nominale occupa invece uno dei vertici della regione a minima apertura ("i" /i/). Delle tre forme verbali, "ha" /a/ si trova foneticamente al centro, mentre le altre due, "è" /è/ ed "ho" /ò/, si frontaggiano, come abbiamo visto, ai due lati del triangolo. La forma che si trova al centro, "ha", è compiutamente distinta, sul piano concettuale, mediante due soli tratti morfologici, [terza persona] e [avere]. Tutti gli altri tratti, [parte variabile; verbo; ausiliare; indicativo; presente; singolare], non la distinguono, perché essa li condivide integralmente con le due restanti forme. Queste ultime si distinguono a loro volta dalla prima, e tra di loro, mediante i due tratti morfologici già visti, cioè "è" [terza persona; essere] ed "ho" [prima persona; avere]. Dunque "è" condivide con "ha" il valore di [terza persona], opponendovisi invece per il valore di [essere]; mentre "ho" condivide con "ha" il valore di [avere], opponendovisi invece per il valore di [prima persona]. Sicché il valore della forma che si trova al centro, "ha", si compone, per metà, della metà dei tratti della forma anteriore e, per l'altra metà, della metà dei tratti della forma posteriore, significando, come "è", una [terza persona] (ma non di essere) e, come "ho", l'[avere] (ma non alla prima persona).

L'aspetto materiale del valore di /'a/ è acusticamente ed articolatoriamente centrale tra quelli di /è/ e di /ò/, così come il suo aspetto concettuale "ha" è semanticamente centrale tra "è" ed "ho".

Terzo rapporto isomorfico

/e/ : /o/ = "e" : "o"

Sul grado di apertura [mediochiuso], dove la distanza da /a/ è media, e dove è media la distanza reciproca all'interno della coppia, si trovano i valori fonetici /e/ [anteriore] contro /o/ [posteriore], il cui aspetto semantico è rappresentato da "e" [congiunzione; copulativa] contro "o" [congiunzione; disgiuntiva]. Come i primi condividono tra loro il tratto fonologico [mediochiusa], così i secondi condividono tra loro la metà dei loro tratti morfologici, cioè [congiunzione]; e come quelli si differenziano tra loro per il tratto [anteriore] contro [posteriore], così questi si differenziano tra loro per i tratti [copulativa] contro [disgiuntiva]. L'opposizione [copulativa] contro [disgiuntiva] costituisce un'opposizione semantica polare, alla stregua di [anteriore] contro [posteriore], in quanto vi si fronteggiano i due contrari operatori logici AND (unitivo) contro OR (separativo).

La mediochiusa anteriore /e/ si oppone alla mediochiusa posteriore /o/, che ne costituisce il contrario fonetico, così come la congiunzione copulativa "e" si oppone alla congiunzione disgiuntiva "o", che ne costituisce il contrario semantico.

Seconda triangolazione

/e/ : /a/ : /o/ = "e" : "a" : "o"

Come quello tra "è", "ha" ed "ho", così anche il rapporto tra "e" [congiunzione copulativa], "a" [preposizione locativa] ed "o" [congiunzione disgiuntiva] può essere riconosciuto isomorfico alla distribuzione articolatoria dei rispettivi fonemi, cioè /e/ [mediochiusa anteriore], /a/ [centrale aperta] ed /o/ [mediochiusa posteriore]. Infatti, come /a/ [aperta] non appartiene al grado di apertura condiviso da /e/ ed /o/ [mediochiuse], così "a" [preposizione] non appartiene alla categoria morfologica condivisa da "e" ed "o" [congiunzioni]; e, come /a/ [centrale] occupa una posizione intermedia tra /e/ [anteriore] ed /o/ [posteriore], così "a" [locativa] occupa una posizione intermedia tra "e" [copulativa] ed "o" [disgiuntiva]. La differenza espressa dal grado di apertura è quella tra un valore direzionale e gerarchico "a" [preposizione], per il quale è pertinente (finanche nel nome grammaticale) l'ordine relativo degli elementi che lo precedono e che lo seguono (cioè "Luisa a Sara" # "Sara a Luisa"), ed una coppia di valori non direzionali e non gerarchici "e" ed "o" [congiunzioni], per i quali l'ordine relativo degli elementi che li precedono e che li seguono non è pertinente (cioè "Luisa e Sara" = "Sara e Luisa" e "Luisa o Sara" = "Sara o Luisa"). Il valore direzionale e gerarchico di "a" [preposizione] consiste di un vettore [locativo], tale che l'elemento precedente è collocato dentro, o mosso verso, l'elemento seguente; onde "Luisa a Sara" significa [Luisa >> Sara] cioè "Luisa si muove verso Sara" oppure [Luisa -) Sara] cioè "Luisa appartiene all'insieme di Sara". La medietà espressa dal luogo di articolazione è quella di un valore sintetico "a" [locativo], che associa in un rapporto di compresenza i due elementi che lo circondano, dissociandoli a un tempo in un rapporto di reciproca alternativa, rispetto a due opposti valori analitici "e" [copulativa] ed "o" [disgiuntiva] dei quali l'uno associa in un rapporto di compresenza i due elementi che lo circondano, l'altro li dissocia in un rapporto di reciproca alternativa. Sicché "Luisa a Sara" [>>] indica tanto che "Luisa e Sara" [>><<] sono compresenti, quanto che "Luisa o Sara" [<<>>] è contenuta dentro, oppure muove verso, il luogo dell'altra. La stessa relazione di medietà può anche essere espressa così: "e" definisce un insieme, il quale contiene "Luisa" e "Sara" [x (- Luisa, Sara]; "o" definisce due insiemi, dei quali uno contiene "Luisa", l'altro contiene "Sara" [x (- Luisa; y (- Sara]; "a" definisce due insiemi, dei quali uno contiene "Luisa", l'altro contiene "Sara" e, insieme, l'insieme che contiene "Luisa" [x (- Luisa; y (- Sara, x]. Così:

Sembra insomma che "a" ribadisca ricorsivamente, nel suo valore semantico, quello stesso rapporto di inclusione che "e" ed "o" si limitano ad esibire sintatticamente, in virtù della loro prossimità con gli elementi che li circondano. La congiunzione che prende uno dei due ("o") e la congiunzione che comprende entrambi ("e") reperiscono dunque il loro termine medio nella preposizione semplice che, prendendo uno dei due come quello che comprende entrambi ("a"), congiunge, disgiungendoli, i due membri del sintagma.

L'aspetto materiale del valore di /a/ è acusticamente ed articolatoriamente centrale tra quelli di /e/ e di /o/, così come il suo aspetto concettuale "a" è semanticamente centrale tra "e" ed "o".

Quarto rapporto isomorfico

/i/ : /u/ = "i" : "uh!"

Sul grado di apertura [chiuso], dove la distanza da /a/ è massima, e dove è massima la distanza reciproca all'interno della coppia, si trovano i valori fonetici /i/ [anteriore] contro /u/ [posteriore], il cui aspetto semantico è costituito da "i" [articolo; determinativo; plurale] contro "uh!" [onomatopea]. Laddove i primi condividono tra loro il tratto fonologico [chiuso], i secondi non condividono tra loro nessun tratto morfologico, che non sia il puro e semplice far parte del discorso; e dove quelli si oppongono per i tratti fonologici [anteriore] contro [posteriore], questi si oppongono per tutti i loro tratti morfologici, cioè [variabile; articolo; determinativo; plurale] contro [invariabile; onomatopea]. In un primo momento, perciò, la situazione apparirebbe insondabile: posto di fronte a un uersus generico come "uh!", "i" non sembra passibile di alcuna descrizione oppositiva, capace di qualificarne lo statuto in relazione agli altri elementi. Tuttavia, proprio questa condizione eccezionale potrebbe essere assunta, come già fu per /u/, quale punto d'avvio per la sua trattazione, considerando che il valore morfologico di "i", nei confronti del resto del triangolo, non risulta meno eccezionale, costituendo esso l'unico esponente del sintagma nominale. In primo luogo, dunque, /u/ "uh!", è la voce che non significa niente (o che significa: la voce che non significa niente). Di fronte a questa indeterminazione al quadrato, "i" possiede, tra i suoi tre nomi grammaticali, quello di [determinativo]: essa è cioè una forma capace di intendere qualche cosa di specifico e determinato. Dunque /i/ "i" si caratterizza in primo luogo, dinanzi a /u/ "uh!", come un ché capace di determinazione, di contro all'indeterminazione pura. In secondo luogo, /u/ "uh!" costituisce un'onomatopea autoreferenziale: come tutte le forme interiettive, secondo la classificazione di Jakobson [1963: 185], la sua funzione nel discorso è quella di riferirsi all'emittente, ma più in particolare, come onomatopea, essa si riferisce all'emittente in quanto è l'emittente di una voce. Di fronte a questa autoreferenzialità al quadrato, "i" possiede il nome di [articolo]: essa è cioè una parte del discorso, derivata da un dimostrativo latino, che svolge una funzione debolmente indessicale, additando degli oggetti extralinguistici. Dunque, in secondo luogo, "i" si caratterizza, di fronte ad "uh!", come qualcosa in grado di indicare altro da sé, di fronte alla pura autoindicazione. In terzo luogo, infine, col segnalare nient'altro che il locutore stesso, "uh!" costituisce l'emblema della sua singolarità e, nel mimarne la voce, anche l'emblema della singolarità timbrica che la contraddistingue (singolare infatti è il timbro vocale [F0], universale il timbro vocalico [F1, F2]). Di fronte a questa singolarità al quadrato, "i" possiede il nome di [plurale]: esso designa, cioè, la molteplicità degli enti, non già l'uno che parla, bensì i molti di cui egli parla. Dunque, in terzo luogo, "i" si caratterizza, di fronte ad "uh!", come qualcosa di molteplice, di fronte all'unicità assoluta del locutore. I tre nomi grammaticali di "i" [articolo; determinativo; plurale] appaiono dunque come altrettanti opposti polari delle funzioni semantiche di "uh!": [articolo] (cioè indessicale) contro [onomatopea] (cioè autodessicale), [determinativo] contro [indeterminato] e [plurale] contro [singolare]. A conforto di questa ipotesi, può essere invocato il ricorso alla parola fonetica più prossima ad "uh!" che, a differenza di esso, sia dotata di tratti morfologici distintivi. Il primo (ed unico) monosillabo grammaticale dell'italiano standard cominciante per /u-/ è "un": se si contempla "un" [articolo; indeterminativo; singolare] di fronte ad "i" [articolo; determinativo; plurale], si vede che l'opposizione fonetica polare tra /u/ [posteriore] ed /i/ [anteriore] continua a tradursi in una opposizione semantica analoga, in cui si conservano, finanche nei nomi grammaticali, due delle tre coppie oppositive già viste, cioè [indeterminativo] contro [determinativo], e [singolare] contro [plurale].

L'estremo anteriore chiuso /i/ si oppone all'estremo posteriore chiuso /u/, che ne costituisce il contrario fonetico, come l'articolo determinativo plurale "i" si oppone all'onomatopea "uh!", che ne costituisce il contrario semantico; o, in alternativa, all'articolo indeterminativo singolare "un" che ne costituisce il contrario morfologico.

Terza triangolazione

/i/ : /a/ : /u/ = "i" : "a/ha" : "uh!"

Come la distanza reciproca massima ha provocato la massima divaricazione tra i valori all'interno della coppia, così ora la massima distanza da /a/ lascia supporre che la triangolazione debba avvenire su un piano di maggiore astrazione. Se infatti la triangolazione delle medioaperte (con "ha") si era data immediatamente, confrontando tra loro i semplici nomi grammaticali, la triangolazione delle mediochiuse (con "a"), relativamente più distanti, aveva già richiesto un livello di astrazione più alto. Ora accade anzitutto che, opponendosi "i" ed "uh!" per tutti i loro tratti morfologici, compreso [variabile] contro [invariabile], il confronto con "a" ed "ha" non possa più concernere, come in precedenza, una sola delle due forme, e cioè quella più simile, ma debba invece riguardarle entrambe, come le due facce complementari del medesimo rapporto d'inclusione. E tuttavia questo rapporto, che ancora sembrava perspicuo nel caso di "e" contro "o", cessa ora, d'un tratto, di apparire pertinente. Né "i" né "uh!" paiono avere nulla a che fare con l'inclusione, tanto sul piano semantico quanto su quello sintattico e, se sostituiti in un contesto identico (dove anziché nomi figurino cognomi, per dare adito ad "i") quale "Nobile a Rossi", entrambi si comportano resecando ogni legame tra il primo ed il secondo membro, cioè non li includono in alcun insieme: "Nobile i Rossi", "Nobile uh! Rossi". Quello che fanno, invece, è, nel primo caso, additare a Nobile "i Rossi" che sono repentinamente comparsi alla vista; nel secondo, additargli lo stupore nella voce del parlante alla comparsa del "signor Rossi", oppure la sua mimesi maligna della notoria incapacità di quello di parlare. Essi, cioè, indicano al di là del sintagma, nell'un caso, ciò che sta fuori dal parlante, nell'altro, ciò che sta dentro di lui. Sicché "i", nei confronti di "a" [>>] ed "ha" [<<], che indicavano una parte del sintagma mettendola in relazione con l'altra, si potrebbe rappresentare come una freccia ortogonale, che indica il mondo esterno mettendolo in relazione con il sintagma stesso [Nobile ^ Rossi]; per contro, "uh!" potrebbe rappresentarsi con una freccia ugualmente disposta e diversamente orientata, che indichi invece il locutore [Nobile v Rossi]. In tal modo si evidenzia che "i" ed "uh!" stanno tra loro opposti come "a" ed "ha", ma che la loro direttrice oppositiva non è la stessa. La differenza più evidente che è frattanto intervenuta risiede nel fatto che [atona] è adesso la parte [variabile] "i", mentre [tonica] è divenuta la parte [invariabile] "uh!": i ruoli, sotto il profilo morfosintattico, si sono invertiti. Viceversa, sotto il profilo semantico, qualcosa è rimasto immutato. E questo qualcosa è che "i" [indessicale] si oppone ancora ad "uh!" [autodessicale], come il [convesso] si oppone al [concavo]. Laddove prima, tuttavia, questa convessità e questa concavità erano ancora solo due metafore, atte a designare rispettivamente il senso attivo del locare di "a" contro il senso ricettivo del locare di "ha", ora esse si presentano invece come fuor di metafora: "i" designando lo statuto [convesso] degli oggetti esterni, "uh!" lo statuto [concavo] del parlante in quanto emittente di una voce. E' stato allora con troppa fretta che abbiamo liquidato come inservibile il rapporto d'inclusione. Certo, esso è oramai talmente rescisso da apparire inguardabile. Tuttavia, è ancora quello che conta, giacché gli oggetti esterni, designati da "i", stanno alla voce del locutore, designata da "uh!", come i contenuti del suo discorso stanno al discorso che li contiene. Il rapporto di medietà della coppia "a" contro "ha" rispetto alla coppia "i" contro "uh" è perciò tutt'affatto speciale: esso rappresenta, all'interno del linguaggio, il trattamento di inclusione che il linguaggio stesso opera sul mondo. La voce singolare ("uh!") include in sé la pluralità degli enti ("i") articolandosi con essi e, il modo in cui lo fa, è articolandoli, a loro volta, tra loro, come contenenti e contenuti ("a" ed "ha"). Se "uh!" è l'emblema della voce umana, e se "i" è l'indicatore delle cose, allora /a/ è il simbolo della parola, cioè della voce che si articola: che si articola al proprio interno, così come si articola con le cose del mondo.

L'aspetto materiale del valore di /a/ è acusticamente ed articolatoriamente centrale tra quelli di /i/ ed /u/, come il suo aspetto concettuale "a" contro "ha" (il rapporto di inclusione) è semioticamente centrale tra "i" (l'indicazione delle cose) ed "uh!" (l'emissione della voce).

Isomorfismo sommario della direttrice orizzontale

[anteriore] : [posteriore] = [positivo] : [negativo]

Se si contemplano sinotticamente tutte le coppie esaminate finora, si può sommariamente affermare che i loro elementi anteriori si oppongono sempre ai loro elementi posteriori come il versante positivo di un valore semantico si oppone al suo versante negativo; le parole "positivo" e "negativo" assumendo, di volta in volta, connotazioni diverse. Nel caso di "i" contro "uh!", positivo e negativo distinguono [indessicale] contro [autodessicale], [determinato] contro [indeterminato] e [plurale] contro [singolare] (il "numero del più" contro il "numero del meno", secondo la tradizione umanistica). Nel caso di "e" contro "o", positivo e negativo distinguono il valore unitivo ("+") della [copulativa] contro il valore separativo ("-") della [disgiuntiva]. Nel caso di "è" contro "ho", positivo e negativo distinguono il valore indessicale di [terza persona] contro il valore autodessicale di [prima persona] e, insieme, il valore convesso e unitivo di [essere] contro il valore concavo e separativo di [avere]. Nel caso di "a" contro "ha", infine, positivo e negativo distinguono il valore [locativo] o [convesso] della preposizione semplice contro il valore [locus] o [concavo] del verbo.

Gradiente sommario della direttrice orizzontale

[posteriore] >> [anteriore] = [locutore] >> [mondo]

Se, anziché considerare le coppie che si oppongono lungo l'asse di simmetria, si guarda invece alla progressione dei valori semantici dal luogo di articolazione più posteriore a quello più anteriore, è possibile ravvisare un gradiente sommario che procede dal puro autoriferimento del locutore a sé stesso ("uh!"), mediante un autoriferimento contemperato dalla relazione a un complemento oggetto ("ho"), verso il riferimento ad una terza persona di cui il locutore predica ancora l'essere ("è"), fino al riferimento puramente estrinseco a terzi solamente additati ("i"). In questo quadro, la differenza tra le due congiunzioni, sebbene eccentrica, potrebbe ancora essere letta come quella tra un valore relativamente più oggettivo ("e"), deputato a descrivere una situazione data, ed un valore relativamente più soggettivo ("o"), deputato ad intervenirvi, pittosto, mediante l'imposizione di una scelta.

Nel complesso, le opposizioni semantiche della direttrice orizzontale, i rapporti di ciascuna con il concetto di inclusione, l'orientamento comune e la progressione d'insieme, appaiono come un riflesso delle posizioni relative, che gli elementi materiali occupano all'interno del triangolo vocalico.

c. Aspetto simpatico o cangiante della direttrice centrale.

L'opposizione puntuale centrale "a" contro "ha", in virtù della sua perpendicolarità al piano della figura, si presenta simutaneamente ascrivibile sia alle opposizioni della direttrice orizzontale, sia alle opposizioni della direttrice verticale. In particolare, il piano semantico della sua opposizione, [convesso] contro [concavo], si riverbera sulla direttrice orizzontale nella coppia immediatamente adiacente [essere] contro [avere]; mentre il piano morfosintattico della sua opposizione, [invariabile] contro [variabile], si riverbera sulla direttrice verticale nell'opposizione tra le due coppie mediane [congiunzione] contro [verbo ausiliare]. Nel primo caso, /a/ figura come l'asse di simmetria della direttrice orizzontale; nel secondo, /a/ figura invece come l'omologo funzionale dell'asse di simmetria della direttrice verticale. Nel rapporto con /i/ ed /u/ la doppia similarità si cumula invertendosi.

Similarità orizzontale di /a/

"a" : "ha" ~ "è" : "ho"

L'opposizione [convesso] contro [concavo], oppure [locativo] contro [locus], oppure [contenuto] contro [contenente], che caratterizzava la differenza semantica di "a" contro "ha", e che rispondeva a quella tra /a/ atona ed /'a/ tonica, si ripresenta modulata nella coppia orizzontale di valori immediatamente adiacenti "è" [terza persona; essere] contro "ho" [prima persona; avere]. Ciò riguarda in particolare il valore di [essere] come verbo "pieno", spesso dotato, come "a", di funzione [locativa], di fronte al valore di [locus] che "ho" condivide con "ha", in quanto forma del verbo [avere]. La ragione di questa somiglianza è da ricercarsi in una analogia, che verrà esaminata più oltre, tra il tratto di [accentuazione] e il luogo di articolazione [posteriore].

Similarità verticale di /a/

"a" : "ha" ~ "e" : "è" ~ "o" : "ho"

L'opposizione [invariabile] contro [variabile], che caratterizzava la differenza morfosintattica di "a" [preposizione semplice] contro "ha" [verbo ausiliare], e che rispondeva a quella tra /a/ atona ed /'a/ tonica, si ripropone modulata nelle due coppie di valori mediani "e" [congiunzione semplice] contro "è" [verbo ausiliare] ed "o" [congiunzione semplice] contro "ho" [verbo ausiliare]. La ragione di questa somiglianza sta nel fatto che anche queste due coppie, oltre ad opporsi come [chiusa] /e, o/ ad [aperta] /è, ò/, si oppongono pure come [atona] /e, o/ a [tonica] /'è, 'ò/, giacché i due gradi aperti esigono l'accento, mentre le congiunzioni, che occupano i gradi chiusi, di norma non lo ricevono. Dunque, in tutti e tre i casi, la variante [tonica] si oppone a quella [atona] come una parte [variabile] del discorso, che è sempre un verbo ausiliare, si oppone a una parte [invariabile], che può essere una congiunzione o una preposizione semplice.

Doppia similarità invertita

"a" : "ha" ~ "i" : "uh!"

"a" : "ha" ~ "uh!" : "i"

Nei riguardi di "i" contro "uh!", che ne costituiscono i simmetrici [chiusi] rispetto alla direttrice verticale, la coppia "a" contro "ha" esibisce tutto intero, in un sol punto, il suo aspetto simpatico o cangiante. L'opposizione che ha luogo nell'apertura centrale, infatti, si riverbera su quella delle due chiusure estreme tanto per il suo piano semantico [convesso] contro [concavo], che traspare, come abbiamo già notato, in [indessicale] contro [autodessicale], quanto per il suo piano morfosintattico [invariabile] contro [variabile], che torna a suddividere orizzontalmente [articolo] contro [onomatopea], dopo aver costituito il discrimine mediano della direttrice verticale. E tuttavia i due diversi livelli del valore hanno cessato di coincidere, e si sono scambiati di posto: adesso "i" [variabile] occupa il posto di [convesso], che prima spettava ad "a" [invariabile], mentre "uh!" [invariabile] occupa il posto di [concavo], che prima spettava ad "ha" [variabile]. Dunque, sul piano semantico, "a" [convesso] si oppone ad "ha" [concavo] come "i" [convesso] si oppone ad "uh!" [concavo]; mentre all'inverso, sul piano morfosintattico, "a" [invariabile] si oppone ad "ha" [variabile] come "uh!" [invariabile] si oppone ad "i" [variabile]. Questa doppia similarità invertita è lo specchio della doppia relazione che /a/ intrattiene con /i/ ed /u/ sul terreno fonetico: da un lato, cioè lungo la direttrice orizzontale, essa ne rappresenta il termine medio, o l'asse di simmetria, sicché ne condivide e ne condensa le polarità semantiche; dall'altro, cioè lungo la direttrice verticale, essa ne rappresenta l'opposto polare, rispetto all'asse di simmetria che corre tra i gradi chiusi e i gradi aperti delle vocali medie, sicché ne capovolge le polarità morfosintattiche.

Nel complesso, la centralità concettuale di "a" contro "ha", in relazione agli altri rapporti considerati, appare come un riflesso della posizione centrale di /a/ all'interno del triangolo vocalico.

c. La direttrice verticale.

A differenza di quella orizzontale, la direttrice verticale non presenta alcuna coppia oppositiva minima, cioè dovuta a un solo tratto distintivo. Infatti, mentre ad un medesimo grado di apertura corrispondono sempre, tranne che per /a/, due diversi luoghi di articolazione, viceversa non si dà mai il caso che ad un medesimo luogo di articolazione corrispondano due diversi gradi di apertura. Le opposizioni operanti lungo la direttrice verticale sono perciò sempre, in realtà, opposizioni tra opposizioni (quelle orizzontali), i cui elementi digradano via via lungo una direttrice obliqua (i lati del triangolo), sulla quale si cumulano e una variazione del grado apertura e una variazione del luogo di articolazione. Poiché, in virtù di ciò, il raffronto avviene a meno di un fattore d'incommensurabilità (paragonabile agli infiniti decimali che la radice di 3 interpone tra la misura dell'altezza e quella del lato del triangolo), adotteremo non più il segno di uguaglianza (=), bensì il segno di similarità (~), intendendo con esso, più precisamente, il divenire differente dell'identico.

Alla stregua di quella orizzontale, la direttrice verticale si può leggere in due modi. Per un verso, essa presenta un gradiente continuo (freccia tratteggiata), che dal grado massimo di [aperta] trapassa in quello di [medioaperta], quindi in quello di [mediochiusa] e infine in quello di [chiusa]. Per l'altro (frecce curvilinee esterne), essa presenta un asse di simmetria, che corre tra i gradi aperti delle vocali medie e i loro gradi chiusi, e che oppone specularmente il grado [aperto] a quello [chiuso] e il grado [medioaperto] a quello [mediochiuso]. Tuttavia, mentre nel caso della direttrice orizzontale l'asse di simmetria prevaleva sul gradiente continuo, in quanto il lato [anteriore] e quello [posteriore] si corrispondevano perfettamente, viceversa, nel caso della direttrice verticale il gradiente continuo prevale sull'asse di simmetria, in quanto il vertice [aperto] e la base [chiusa] non si corrispondono perfettamente. Perciò, laddove la direttrice orizzontale è stata descritta a procedere dall'asse di simmetria, la direttrice verticale verrà ora descritta a procedere dal gradiente continuo.

Prima digressione obliqua

[/a/ : /'a/ = "a" : "ha"] ~ [/è/ : /ò/ = "è" : "ho"]

Abbiamo già osservato come la coppia dei valori centrali "a" [preposizione; locativa] contro "ha" [terza persona; avere], riverberi il lato semantico della propria opposizione distintiva, [convesso] contro [concavo], sui valori della coppia immediatamente adiacente lungo la direttrice verticale, ovvero "è" [terza persona; essere] contro "ho" [prima persona; avere], e segnatamente nel caso che [essere] si intenda come verbo stativo-locativo. Tuttavia i due valori, ad un tempo, si sono anche distanziati tra loro, così come dalla coppia centrale. Sappiamo già che il motivo di questa distanza, ben misurabile su "ha", risiede, per "è", nel tratto [essere], che gli appartiene esclusivamente, mentre, per "ho", nel tratto [prima persona], anch'esso di sua pertinenza esclusiva. Dei due principali valori di [essere], uno, quello di verbo stativo-locativo, opponendosi ad [avere] come il [convesso] al [concavo], istituisce la somiglianza di "è" con "a" (cfr. Benveniste 1966: 231); mentre l'altro, quello di [copula], ne istituisce la differenza. Infatti, dove per "a" si trattava di includere una cosa nell'altra, disgiungendole per congiungerle ("Luisa a Sara"), ora per "è" si tratta invece di congiungerle a doppia mandata, non soltanto equiparandole, bensì identificandole senza scarti ("Luisa è Sara"). Sul lato opposto, "ho" sortisce l'effetto contrario. Infatti, se il tratto [avere] conserva, come per "ha", la virtù di congiungere disgiungendo per includere, tuttavia il tratto [prima persona] impedisce ora che il rapporto d'inclusione possa concernere in qualsiasi modo l'elemento che precede, poiché nessun vocabolo, all'infuori del pleonastico "io", può più figurare ormai quale soggetto del verbo. Avocando a sé la funzione di [contenente] che "ha" riservava al primo elemento, ed includendo così direttamente il secondo nell'insieme del proprio soggetto (il locutore), "ho" rescinde tutto quanto lo precede da ciò che lo segue, e non più solo per farne, come "ha", il soggetto e l'oggetto distinti di un medesimo sintagma, bensì per ottenere, più radicalmente, due sintagmi diversi, dove il primo elemento non può più ricoprire, ormai, che una funzione di allocutivo incidentale ("Luisa ho Sara"); sicché il suo effetto sintattico appare diametralmente opposto a quello unitivo di "è" ("Luisa è Sara"). La differenza che si aggiunge dunque a quella di [convesso] contro [concavo] nella coppia medioaperta "è" contro "ho", distanziandola così da "a" contro "ha", è quella tra il valore sintattico [unitivo] caratteristico della [copula] ed il valore sintattico [separativo] caratteristico della [prima persona].

Primo rapporto di medietà obliquo

[/a/ : /'a/] ~ [/è/ : /ò/] ~ [/e/ : /o/] = ["a" : "ha"] ~ ["è" : "ho"] ~ ["e" : "o"]

Poiché la coppia di valori del grado [aperto] ("a" contro "ha") si assimila alla coppia di valori del grado [medioaperto] ("è" contro "ho") per il comune asse oppositivo interno [convesso] contro [concavo]; poiché se ne discosta, invece, per l'aggiungersi in quest'ultima di un asse oppositivo interno [unitivo] contro [separativo]; e poiché tale asse rappresenta, a sua volta, il nucleo semantico della coppia di valori del grado [mediochiuso] ("e" contro "o"); ne deriva che il valore semantico della coppia "è" [convesso; unitivo] contro "ho" [concavo; separativo] è obliquamente intermedio tra quello della coppia "a" [convesso] contro "ha" [concavo] e quello della coppia "e" [unitivo] contro "o" [separativo], così come il valore fonetico di [medioaperta] è obliquamente intermedio tra [aperta] e [mediochiusa].

Seconda digressione obliqua

[/è/ : /ò/ = "è" : "ho"] ~ [/e/ : /o/ = "e" : "o"]